-

ビートルズから現代まで:60年代の夢と現代の文化戦争先日放送された、NHKの番組「映像の世紀バタフライエフェクト:ビートルズとロックの革命」を観ながら、何か物足りなさを感じてました。 たしかに、ビートルズは1960年代に公民権運動やベトナム戦争への反戦運動など、時代の鬱屈...

ビートルズから現代まで:60年代の夢と現代の文化戦争先日放送された、NHKの番組「映像の世紀バタフライエフェクト:ビートルズとロックの革命」を観ながら、何か物足りなさを感じてました。 たしかに、ビートルズは1960年代に公民権運動やベトナム戦争への反戦運動など、時代の鬱屈... -

ハイパーワールド 共感しあう自閉症アバターたちかれこれ17年くらい前。SecondlifeにLive2Giveという小島があって、そこでは九人の脳性麻痺の人たちが「ワイルドカニンガム」という一つのアバターを共有して、仮想の社会生活を営む。という暮らしがあった。(もう...

ハイパーワールド 共感しあう自閉症アバターたちかれこれ17年くらい前。SecondlifeにLive2Giveという小島があって、そこでは九人の脳性麻痺の人たちが「ワイルドカニンガム」という一つのアバターを共有して、仮想の社会生活を営む。という暮らしがあった。(もう... -

自分ごとの政治学。死者の声を聞く。この本はサラッと読めて要旨が明瞭。わかりやすいです。政治学者であり、親鸞研究や、ヒンディー語研究者の中島岳志さん。彼の政治観がよく現れているのが最終章「死者と日常の政治学」 立憲主義と民主主義 これは、立憲主義と民主主義...

自分ごとの政治学。死者の声を聞く。この本はサラッと読めて要旨が明瞭。わかりやすいです。政治学者であり、親鸞研究や、ヒンディー語研究者の中島岳志さん。彼の政治観がよく現れているのが最終章「死者と日常の政治学」 立憲主義と民主主義 これは、立憲主義と民主主義... -

送別の餃子 中国・都市と農村肖像画びっくりするほど面白かった。文化人類学を研究していている人が日本にどれくらいいるかわからないけれど、たぶん、すべての研究者の数だけ、きっと密度の濃いこうした一冊が作れるのだと思う。 それくらい、長期に渡って異文化の生活圏...

送別の餃子 中国・都市と農村肖像画びっくりするほど面白かった。文化人類学を研究していている人が日本にどれくらいいるかわからないけれど、たぶん、すべての研究者の数だけ、きっと密度の濃いこうした一冊が作れるのだと思う。 それくらい、長期に渡って異文化の生活圏... -

冒険の書 AI時代のアンラーニング人がより善く生きるための教育とは何か? 彼は、現代教育についての「違和感」を、過去の偉人を尋ね歩くという(妄想の冒険)を通じて、これからの時代における学び方のヒントを得ていきます。 そのアプローチこそが、この本の裏メッセ...

冒険の書 AI時代のアンラーニング人がより善く生きるための教育とは何か? 彼は、現代教育についての「違和感」を、過去の偉人を尋ね歩くという(妄想の冒険)を通じて、これからの時代における学び方のヒントを得ていきます。 そのアプローチこそが、この本の裏メッセ... -

「急に具合が悪くなる」こんな読書体験、かつて味わったことがないほどの衝撃。 このタイトルとイラストが、その不意打ちの威力を倍増させてしまっている。 一見スノッブな女子トーク本かと思いきや、ちょっとずるいほど、哲学的。こんな往復書簡は見たことが...

「急に具合が悪くなる」こんな読書体験、かつて味わったことがないほどの衝撃。 このタイトルとイラストが、その不意打ちの威力を倍増させてしまっている。 一見スノッブな女子トーク本かと思いきや、ちょっとずるいほど、哲学的。こんな往復書簡は見たことが... -

読書感想「暗闇でも走る」安田祐輔先日の日曜討論「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」で、野田聖子さんたちと、さまざまな課題提案していたなか、しっかりした受け答えで、子供問題の確信をついていた、安田さん。 その受け答えが素晴らしく、この人、誰だろ...

読書感想「暗闇でも走る」安田祐輔先日の日曜討論「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」で、野田聖子さんたちと、さまざまな課題提案していたなか、しっかりした受け答えで、子供問題の確信をついていた、安田さん。 その受け答えが素晴らしく、この人、誰だろ... -

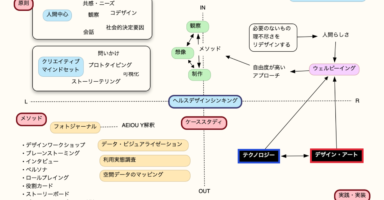

【読書感想】医療・ヘルスケアのためのデザイン思考実践ガイド毎週火曜日に身内で「読書HOUSE」というオンラインの読書会をやっているのですが、来月からFacebook x ZOOMで公開ぎみに行こうと準備をはじめています。 今回は、今週第28回目の読書会でご紹介した書籍、 「ヘル...

【読書感想】医療・ヘルスケアのためのデザイン思考実践ガイド毎週火曜日に身内で「読書HOUSE」というオンラインの読書会をやっているのですが、来月からFacebook x ZOOMで公開ぎみに行こうと準備をはじめています。 今回は、今週第28回目の読書会でご紹介した書籍、 「ヘル... -

読んでいない本について堂々と語る方法今日ご紹介するのは「読んでいない本について堂々と語る方法」です。めちゃくちゃ面白かったので、要点解説します。 そもそも「本を読んだ?」とはどういう状態か? この本、書籍名から速読や読解に関するノウハウ本に見えるのですが、...

読んでいない本について堂々と語る方法今日ご紹介するのは「読んでいない本について堂々と語る方法」です。めちゃくちゃ面白かったので、要点解説します。 そもそも「本を読んだ?」とはどういう状態か? この本、書籍名から速読や読解に関するノウハウ本に見えるのですが、... -

「ピーターの法則―創造的無能のすすめ」「ピーターの法則―創造的無能のすすめ」藤原和博さんの著書に紹介されていた書籍。1970年に発行されたようで在庫なし。創造的無能とは有能であるがゆえに、昇進を余儀なくされ自分の能力を発揮できないポジションに着く前に、意識的...

「ピーターの法則―創造的無能のすすめ」「ピーターの法則―創造的無能のすすめ」藤原和博さんの著書に紹介されていた書籍。1970年に発行されたようで在庫なし。創造的無能とは有能であるがゆえに、昇進を余儀なくされ自分の能力を発揮できないポジションに着く前に、意識的... -

ジャンプ長編小説「ジャンプ」(佐藤正午著)を読む。痛すぎて笑えない。主人公の過去の空白を埋めるために苦しむ様。それでも、日常は淡々と流れ続ける事実。小説を読んでいるうちに物語を客観できる冷静さを完全にうち壊されてしまった。 「リ...

ジャンプ長編小説「ジャンプ」(佐藤正午著)を読む。痛すぎて笑えない。主人公の過去の空白を埋めるために苦しむ様。それでも、日常は淡々と流れ続ける事実。小説を読んでいるうちに物語を客観できる冷静さを完全にうち壊されてしまった。 「リ... -

北山耕平 自然のレッスンちなみに、この本がはじめて世に出たのが1985年。 不易流行とはまさに。 変わらぬことと、変わり行くもの。その二つを行き来することで、見えてくるものがあるのだと。

北山耕平 自然のレッスンちなみに、この本がはじめて世に出たのが1985年。 不易流行とはまさに。 変わらぬことと、変わり行くもの。その二つを行き来することで、見えてくるものがあるのだと。 -

こだわらない強さ~漫画「岳」岳 8 (8) ( 石塚 真一 主人公の彼が人の生き死にを目の当たりにしても、なお山に「こだわる」理由がどこにあるのか? 読み進めながら気にしていたのですが、彼が山に魅せられたり、思いを残す出来事に遭遇した経験のどれ...

こだわらない強さ~漫画「岳」岳 8 (8) ( 石塚 真一 主人公の彼が人の生き死にを目の当たりにしても、なお山に「こだわる」理由がどこにあるのか? 読み進めながら気にしていたのですが、彼が山に魅せられたり、思いを残す出来事に遭遇した経験のどれ... -

名探偵の掟まさに、つっこみどころ満載の小説。というか、小説なのかも疑わしい、少しありえない作風。 「なにを出しても売れなかった頃、やけくそで書いたのが本書だ。」 著者の言葉通り、すこし捨て鉢で逆ギレな展開に思わずのけぞりながら、こ...

名探偵の掟まさに、つっこみどころ満載の小説。というか、小説なのかも疑わしい、少しありえない作風。 「なにを出しても売れなかった頃、やけくそで書いたのが本書だ。」 著者の言葉通り、すこし捨て鉢で逆ギレな展開に思わずのけぞりながら、こ...